Su nombre era Louise. Una vez, cuando tenía dieciséis años, un chico la besó durante una barbacoa; estaba borracho y le metió la lengua mientras frotaba sus manos de arriba abajo sobre sus caderas. Su padre la besaba seguido. Él era delgado y amable y ella podía ver sus ojos cuando él la miraba con esos luceros de amor y lástima.

Todo empezó cuando Louise tenía nueve años. Deberías comenzar a cuidar lo que comes, le decía su madre. Puedo ver que tienes mi metabolismo. Louise tenía también el cabello rubio pálido de su madre. Ella era delgada y hermosa, caminaba erguida, y comía muy poco. Las dos almorzaban de forma escueta mientras el hermano comía sándwiches con papas fritas, y luego su madre se sentaba a fumar mientras Louise miraba el pan de caja, la despensa, el refrigerador. Eso no está bien, decía su madre. En cinco años entrarás a la preparatoria y si estás gorda los chicos no te van a querer; no te van a invitar a salir. Los chicos estaban tan lejos como esos cinco años, y ella iría a su cuarto y esperaría por casi una hora hasta que creyera que su madre ya no pensaba en ella, entonces podría arrastrarse hacia la cocina y, hasta que no escuchara a su madre hablando por teléfono, o sus pasos en las escaleras, ella podría abrir el pan de caja, la despensa, el frasco de mantequilla de cacahuate. Pondría el sándwich sobre su blusa e iría afuera o al baño a comérselo.

Su padre era abogado y ganaba un montón de dinero y llegaba a casa, pálido y feliz. Los Martinis le devolvían el color en la cara y en la cena hablaba con su esposa y sus dos hijos. Oh, dale un poco de papas, decía a la madre de Louise. Es una chica en crecimiento. La voz de su madre se pondría rígida: Si come más papas no tendrá postre. Debería comer ambos, su padre decía, y alcanzaría a Louise hasta tocarle la barbilla o su mano o su brazo.

En la preparatoria tuvo dos amigas y en las noches y durante los fines de semana daban la vuelta en el coche o iban al cine. Ahí, ella se fascinaba por las actrices gordas. Se preguntaba por qué estaban gordas. Sabía por qué ella estaba gorda: estaba gorda porque era Louise. Porque Dios la hizo de esa manera. Porque ella no era como sus amigas Joan y Marjorie, quienes bebían malteadas después de la escuela y se les veía la piel pegada a los huesos. Pero, ¿qué les pasaba a esas actrices, con sus talentos, con sus anchas y profundas caras? ¿Comían tan despreocupadamente como Bishop Humphries y su esposa quienes a veces iban a cenar y, como la madre de Louise decía, se atiborraban en medio de comodidades? O, si intentaban perder peso, ¿estaban hambrientas y enojadas y pensando en comida? Las imaginó comiendo carnes magras y ensaladas con sus amigos, y yendo a casa a prepararse grandes sándwiches con pan francés. Pero principalmente ella creía que ellas no pasaban por esas preocupaciones; eran gordas porque ellas habían escogido serlo. Y estaba segura de algo más, podía verlo en sus caras: ellas no comían a escondidas. Esto era lo que ella hacía: sus escabullidas a la cocina cuando tenía nueve se convirtieron, en la preparatoria, en un ritual de engaño y placer. Era una furtiva comedora de dulces. Incluso, sus dos amigas no conocían aquel secreto.

Joan era delgada, alta y plana de pecho; ella era lo suficientemente atractiva y todo lo que necesitaba era que alguien diera un segundo vistazo a su cara, pero la escuela era grande y había muchas chicas hermosas en cada clase y caminaban por todos los pasillos, entonces nadie había necesitado echar un segundo vistazo a Joan. Marjorie era delgada también, una vehemente fumadora de risa frágil. Ella era muy inteligente, y muy tímida con los chicos porque sabía que los ponía incómodos, y porque ella era más inteligente que ellos, así que no podía entender o no podía creer los estándares en los que ellos vivían. Ella tendría una crisis nerviosa antes de obtener su doctorado en filosofía en la Universidad de California, donde conocería y se casaría con un físico y descubriría dentro de sí una pasión descontrolada: haría el amor con su marido en el sofá, en el tapete, en la bañera, y en la lavadora. Para ese entonces le habían pasado muchas cosas y nunca volvería a pensar en Louise. Joan finalmente dejaría de crecer y comenzaría a moverse con gracia y esperanza. En la escuela ella había tenido dos amantes y después muchos más durante los seis años que ella estuvo en Boston antes de casarse con un editor de mediana edad que tenía dos hijos adolescentes, quien bebía mucho, quien era tierno, infantilmente agradecido con su amor, y cuya esposa se había matado mientras escalaba en New Haspshire con su amante. Ella no pensaría en Louise excepto en los primeros años, cuando los amantes eran algo nuevo para ella y estaba muy sorprendida cada vez que alguien se encargaba de amarla y, a veces en las noches, recostada sobre los brazos de un hombre, ella le diría que en la preparatoria nadie le pedía salir, porque era delgada y plana (ella aún creería eso: que ella estaba plana; aunque nunca había sido verdad) y también había sido forzada durante el fin de semana y las noches a ser la compañía de una chica inteligente y neurótica y una tímida chica gorda. Ella diría eso con exagerada autocompasión por Scotch ya que ella necesitaba ser profundamente amada por el hombre que la sostenía en sus brazos.

Ella nunca come, Joan y Marjorie decían de Louise. Ellas comían con ella en la escuela, viéndola rechazar papas, ravioles, pescado frito. A veces ella pasaba por la línea de la cafetería solo con una ensalada. Así es como ellas la recuerdan: una chica cuyo desdichado cuerpo estaba destinado a ser gordo. Nadie nunca vio los sándwiches que se hacía y que llevaba a su cuarto cuando llegaba a casa después de la escuela. Nadie vio la tienda de Milky Ways, Butterfingers, Almond Joys, y Hersheys escondida muy atrás en su clóset, detrás de los peluches de su infancia. Ella no era hipócrita. Cuando estaba fuera de su casa, realmente creía que estaba a dieta; se olvidaba de los dulces, como un hombre hablando en un dictáfono de oficina puede olvidar las lascivas fotografías escondidas en un viejo zapato en su clóset. En otros tiempos, lejos de casa, ella pensaba en los dulces que la esperaban con cercana lujuria. Una noche, mientras conducían a casa después de una película, Marjorie dijo: “Eres afortunada de no fumar, es increíble lo que tengo que pasar para esconderlo de mis padres.” Louise se volvía a ella con una sonrisa esquiva y misteriosa; anhelaba estar en casa, en su cama, comiendo chocolate en la oscuridad. No necesitaba fumar; ya tenía un vició insular y destructivo.

Los llevó consigo al colegio. Ella pensó que podría llevarlos detrás. Un movimiento de un lugar a otro, un nuevo cuarto sin ropero, harían por ella lo que ella no podía por sí misma. Empacó sus vestidos y se fue. Por dos semanas estuvo muy ocupada con el registro, con la timidez, con las clases; entonces ella comenzó a sentirse en casa. Su cuarto no era tan grande como un motel. Los muros habían dejado de verla, sentía que eran amigos, y les dijo su secreto. Lejos de su madre, ella no tenía que ser tan cuidadosa; ahora guardaba los dulces en su cajón.

La escuela estaba en Massachusetts, una escuela para chicas. Cuando ella la escogió, cuando ella, su padre y su madre hablaron de eso durante las tardes trataron de evitar la palabra chicos, tanto que a veces las conversaciones trataban de nada más que de chicos. No hay chicos allá, en palabras neutras dijeron; no tendrás que preocuparte por eso. En los ojos de su padre se podía ver la lástima y el ánimo; en los de su madre, la decepción, su voz era crepitante. Ellos hablaron de los cursos, de las pequeñas clases donde Louise obtendría mayor atención. Se imaginaba a sí misma en esas clasecitas; se veía a sí misma como la maestra que podría verla, como las otras chicas podían; ella no recibiría atención.

Las chicas de la escuela eran de familias ricas, pero muchas de ellas usaban el uniforme de otra clase: pantalones azules y camisas de trabajo, y muchas vestían overoles. Louise compró algunos overoles, los lavó hasta que el azul oscuro se destiñó, y ella los usó en clases. En la cafetería ella comía como lo había hecho en la preparatoria, no para perder peso ni siquiera para mantener su mentira, sino porque comer ligero en público comenzaba a ser tan rutinario como los buenos modales. Todos iban al gimnasio, y en los vestidores con las demás chicas, vistiendo shorts en las canchas de voleibol y bádminton, odiaba su cuerpo. A ella le gustaba más cuando lo ignoraba: en cama durante las noches, con el cómodo sueño que la sacó de sí misma durante el día, fuera de ella. Le gustaban ciertas partes de su cuerpo. Le gustaban sus ojos cafés y a veces los veía en el espejo: no eran oscuros, ella pensaba; eran, en efecto, ventanas a su tierna alma, a su hermoso corazón. Le gustaban sus labios y su nariz, y su barbilla, finamente formada entre sus anchas y profundas mejillas. Sobre todo, le gustaba su largo cabello rubio pálido, le gustaba lavárselo y secárselo y ponerlo sobre la cama, oliendo a shampoo, y sintiendo el suave cabello en su cuello, hombros y espalda.

Su amiga de la universidad era Carrie, era delgada y usaba gruesos lentes y a veces, en las noches, lloraba en el cuarto de Louise. No sabía porque lloraba. Estaba llorando, decía porque soy infeliz. No podía decir más. Louise le dijo que ella también era infeliz, y Carrie la entendió. Cierta noche Carrie habló durante horas, triste y amargamente, sobre sus padres y cómo ellos no hacían nada el uno por el otro. Cuando terminó, abrazó a Louise y se fueron a dormir. Después, en la penumbra, Carrie habló: “¿Louise? Solo quería decírtelo. Cierta noche, la semana pasada, me desperté y olí el chocolate. Estabas comiendo chocolate, en tu cama. Me gustaría que lo comieras frente a mí, Louise, cada vez que quisieras.”

Rígida en su cama, Louise no pudo pensar nada que decirle. En el silencio estaba temerosa de que Carrie pudiera pensar que estaba dormida y que le dijera lo mismo temprano en la mañana o en la noche. Finalmente le dijo que estaba bien. Después de un momento le dijo a Carrie que si quería uno, podía sentirse libre de tomarlo; los dulces estaban en lo alto del cajón. Ella le dio las gracias.

Fueron compañeras de cuarto por cuatro años y durante los veranos ellas intercambiaron cartas. Cada otoño, se recibían con abrazos, risas, lágrimas, y se iban a su viejo cuarto, el cual había sido vaciado y limpiado por ellas antes del verano. Ninguna disfrutó del verano. A Carrie no le gustaba estar en casa porque sus padres no se amaban. Louise vivía en una pequeña ciudad en Luisiana. A ella no le gustaba el verano porque había perdido contacto con Joan y Marjorie; se habían visto, pero no había sido lo mismo. Le gustaba estar con su padre y con nadie más. Recordó el parpadeo de desaprobación en los ojos de su madre en el aeropuerto entre la multitud de parientes y conocidos que esperaban por ella: ellos podían verla en las calles, en las tiendas, en el club de campo, en su casa, en las de ellos; durante los primeros recibimientos, con los ojos le dijo que seguía siendo la gorda Louise, que seguía tan gorda como recordaba, que se había ido a la universidad y había regresado tan gorda como siempre. Después sus ojos la despidieron, y se largó a la escuela con Carrie, y le escribió cartas a su amiga. Pero eso la entristeció también. No era sencillo que Carrie fuera su única amiga, y cuando terminaran el colegio ellas no podrían verse de nuevo. Era que su existencia en el mundo estaría dividida; eso había empezado cuando era la niña que se arrastraba a la cocina; ahora esa división era mucho más aguda, y su amistad con Carrie parecía desproporcionada y arriesgada. El mundo que ella estaba destinada a vivir no tenía nada que ver con las íntimas noches en su cuarto de escuela.

Durante el verano anterior a su último año, Carrie se enamoró. Le escribió a Louise sobre él, mas no escribió mucho, y eso le dolió a Louise más que si Carrie tratara de ocultar su alegría escribiendo. Ese otoño ellas regresaron a su cuarto; fueron más cercanas y cariñosas, Carrie necesitaba los oídos y el corazón de Louise en las noches como cuando ella le hablaba de sus padres y su recurrente malestar cuya causa las dos amigas nunca descubrieron. Pero durante varias semanas Carrie se había ido, tomando un autobús a Boston donde su novio estudiaba música. Durante la semana ella seguido hablaba con vacilación de sexo; no estaba segura de que le gustara. Pero Louise, que comía dulces mientras escuchaba, no sabía nada de eso aunque Carrie le contara eso o aunque, como en sus cartas del verano pasado, Carrie estuviera cuidándose de esas delicias que Louise podría nunca experimentar.

Después, un domingo en la noche, cuando Carrie había regresado de Boston y desempacaba su bolsa de viaje, vio a Louise y le dijo: “Estaba pensando sobre ti. Anoche en el autobús de regreso.” Viendo la preocupación de Carrie y su cara decidida, Louise se preparó para la humillación. “Estaba pensando en el día en que nos graduemos. Qué vas a hacer. Qué va a ser de ti. Quiero que seas amada de la misma manera que yo te amo. Louise, si pudiera ayudarte, realmente ayudarte, ¿te pondrías a dieta?”

Louise entraría a un periodo de su vida que siempre recordaría, de la misma manera que la gente recuerda haber sobrevivido a la pobreza. Su dieta no comenzó al siguiente día. Carrie le decía que el lunes tendría que comer como si pensara que ese era el último día de su vida. Entonces por primera vez, desde la clase de gramática, Louise fue a la cafetería de la escuela y comió lo que ella quiso. En el desayuno y la comida y la cena, vio alrededor de su mesa si las otras chicas notaban la comida en su bandeja. Pero no era así. Sintió que había una lección en eso, pero entenderla estaba fuera de su alcance. Aquella noche en su cuarto se comió las cuatro barras de dulce restantes. Durante el día, Carrie alquiló un pequeño refrigerador, una parrilla eléctrica, un calentador eléctrico y una báscula.

El martes en la mañana Louise se paró sobre la báscula, y Carrie escribió en su cuaderno: 14 de octubre: 184 libras. Le preparó a Louise una taza de café negro y un huevo revuelto y se sentó con ella a que se lo comiera. Mientras Carrie se sentaba a comer su desayuno, Louise caminaba en el campus durante treinta minutos. Eso era parte del plan. El campus era bonito, en cada uno de sus jardines crecía al menos un árbol nativo de New England, y en el cálido sol matutino, Louise sintió una nueva esperanza. Al medio día fueron a su cuarto, y Carrie le asó carne de hamburguesa y se la sirvió con lechuga. Mientras Carrie comía, Louise caminaba de nuevo. Ella se sentía débil y hambrienta y mareada. Durante la tarde en las clases estaba nerviosa y tensa, mordía su lápiz, golpeaba sus talones contra el piso y apretaba las pantorrillas. Cuando regresó a su cuarto más tarde, estaba tan contenta de ver a Carrie que tuvo que abrazarla; sentía que no podría soportar ni un minuto más de hambre, pero ahora con Carrie, sabía que podía aguantar hasta esa noche. Entonces se dormiría y afrontaría todo mañana. Carrie le asó un bistec y se lo sirvió con lechuga. Louise estudiaba mientras Carrie cenaba, y luego se iban a caminar.

Ese fue su ritual y su dieta por el resto del año. Carrie alternaba pescado y pechuga de pollo con bisteces para la cena, y cada día era tan malo como el primero. En las tardes se ponía irritable. Durante toda su vida ella nunca se había sentido afligida por su mal humor y ahora lo notaba como un demonio que, junto con el hambre, estaba tomando posesión de su alma. Seguido le hablaba con brusquedad a Carrie. Una noche durante la caminata después de la cena Carrie le habló con tristeza de la noche, de cómo la oscuridad la hacía más consciente de sí misma, y más tarde le dijo que no sabía por qué estaba en la universidad, por qué estudiaba, por qué caminaba por el campus con toda esa gente. Ellas se pararon en el puente peatonal, viendo la oscuridad allá abajo en el estanque. Carrie dejó de hablar; quizás en cualquier momento lloraría. De pronto Louise dijo: “Estoy cansada de la lechuga. No quiero ver un pedazo de lechuga nunca más por el resto de mi vida. La odio. No deberíamos comprarla, es inmoral.”

Carrie se mantuvo callada. Louise la vio, y el dolor y la irritación en la cara de Carrie la calmaron. Entonces ella se sintió avergonzada. Antes de que ella pudiera disculparse, Carrie volteó y le dijo gentilmente: “Lo sé. Sé qué tan terrible es.”

Carrie hacía todas las compras. Le dijo a Louise que ella sabía qué tan difícil era ir al súper mercado cuando uno estaba hambriento. Y Louise siempre estaba hambrienta. Tomaba bebidas de dieta y había comenzado a fumar de los cigarros de Carrie. Aprendió a disfrutar inhalando, pensó en el cáncer y el enfisema, pero esas cosas eran tan lejanas como aquellos chicos de los que su madre le había hablado cuando tenía nueve años. Para Acción de Gracias, ya fumaba un paquete de cigarros al día y su peso en la libreta de Carrie marcaba ciento sesenta y dos libras. Carrie temía que si Louise iba a su casa por Acción de Gracias podría romper la dieta, entonces Louise tendría que pasar sus vacaciones con Carrie, en Filadelfia. Louise dijo: “Me siento como si mojara la cama. Cuando era niña tenía una amiga que solía pasar la noche en casa y Mamá ponía un tapete de goma debajo de la cama y pretendíamos que no era un tapete de goma y que ella no mojaría la cama. Incluso yo. Y dormía con ella.” En la cena de Acción de Gracias, bajó los ojos cuando el padre de Carrie puso dos rebanadas de carne blanca en su plato y se lo pasó sobre los tazones de humeante comida.

Cuando se fue a casa para Navidad, ella ya pesaba ciento cincuenta y cinco libras; en el aeropuerto su madre se mostró maravillada. Su padre reía y la abrazaba y le decía: “Pero ahora hay menos de ti para amar.” Él estaba preocupado porque ahora ella fumaba, pero solo lo mencionó una vez; le dijo que estaba hermosa y, como siempre, sus ojos la bañaron de amor. A lo largo de las vacaciones su madre le cocinó como Carrie lo hacía, y Louise regresó a la escuela pesando ciento cuarenta y seis libras.

Volando al norte en el avión, calurosamente reconoció la sorpresa en los ojos de sus parientes y conocidos. Ella no había visto a Joan y a Marjorie. Pensó regresar a casa en mayo pesando ciento cincuenta libras, cifra que Carrie tenía proyectada hasta octubre como objetivo. Mirando hacia los estoicos días por venir, se sentía fuerte. Pensó que esos días de hambruna de otoño e invierno (y ahora: estaba hambrienta ahora: con el ceño casi fruncido, casi con un brusco temblor en su cabeza, rechazaba los cacahuates que le ofrecía la aeromoza): esas primeras semanas de dieta cuando ella era el peón de una irascibilidad que aún, condicionada a su ritual de antes, podía tomar mando de ella en cualquier momento. Pensó en las noches intentando dormir mientras su estómago gruñía. Pensó en su adicción a los cigarros. Pensó en la gente de la escuela: ningún maestro ni ninguna chica habían notado que había perdido peso, tampoco habían notado lo poco que comía. Y sin previo aviso su espíritu colapsaría en cualquier momento. Ella no se sentía fuerte, no se sentía comprometida ni cerca de alcanzar su valioso objetivo. Sentía que de algún modo había perdido más que libras de gordura; que algún momento durante su dieta se había perdido a sí misma. Intentaba recordar lo que se sentía ser Louise antes de comenzar a vivir de carne asada y pescado, como un infeliz adulto podía ver tristemente en la memoria de la infancia por virtudes y esperanzas perdidas. Miró abajo, hacia la tierra, muy abajo, y le parecía que su alma, como su cuerpo arriba de un avión, estuviera en algún desarraigado vuelo. Tampoco conocía su destino ni el lugar de dónde había salido, estaba en algún paraje que no podía definir.

Durante las siguientes semanas, perdió peso de forma más lenta y, durante ocho días, el cuaderno de Carrie se mantuvo en ciento treinta y seis. Louise despertó una mañana pensando en ese ciento treinta y seis y entonces ella se paró en la báscula y se repitió el peso. Ella comenzó a obsesionarse con ese número, y no había un día en el que ella no lo dijera en voz alta, y durante los días y las noches el número se mantuvo en su mente, y si un maestro mencionaba esos dígitos en alguna clase ella tenía que abrir su boca para decir algo. ¿Y si eso soy yo?, le decía a Carrie. Quiero decir que si ciento treinta y seis es mi peso real y yo no puedo perder más. Caminando mano a mano con su desesperación era un anhelo que eso fuera verdad, y ese anhelo la enojaba y la fatigaba, y cada día se sentía más melancólica. En el día nueve ella bajó a ciento treinta y cinco y media libras. No se sentía aliviada, pensó amargamente en los meses siguientes, en la caída de las últimas veinte y media libras.

El domingo de Pascua que pasó en casa de Carrie, pesó ciento veinte libras, y se comió una rebanada delgada de piña glaseada con jamón y lechuga. No lo disfrutó: sentía que comenzaba una amistad con un recalcitrante enemigo que había intentado una vez destruirla. Los padres de Carrie eran corteses. A ella le caían bien y deseaba que se quisieran de verdad alguna vez, y veía a cada uno cuando hablaban. Adivinó que ellos se divorciarían cuando Carrie se fuera de su casa, y ella se juró que su propio matrimonio estaría lleno de cariño y ternura. Ella podía pensar en eso: matrimonio. En la escuela había leído en un periódico de Boston que ese verano las cigarras vendrían de su hibernación después de diecisiete años en Cape Cod, por un mes ellas se apareaban y luego morían, dejando a sus crías en la tierra donde vivirían por diecisiete años. Son como yo, le había dicho a Carrie. Solo que mi hibernación tardó veintiún años.

Seguido su madre le preguntaba en cartas y por teléfono sobre su dieta, pero Louise le contestaba con vaguedades. Cuando voló a casa al terminar mayo, pesaba ciento trece libras, y en el aeropuerto su madre lloró y la abrazó y le dijo una y otra vez: Estás hermosa. Su padre enrojeció y le compro un Martini. Por días sus parientes y conocidos la felicitaron, y el aplauso frente a sus ojos duró todo el verano, y ella amaba lo que veía, y nadaba en la alberca del club de campo, por primera vez lo hacía desde que era una niña.

Vivía en casa y comía de la misma manera que su madre lo hacía y cada mañana se pesaba en la báscula del baño. A su madre le gustaba ir a comprar vestidos para poner los viejos en la caja de caridad del centro comercial: Louise pensaba que estarían en el cuerpo de una mujer pobre, gorda por la comida barata que ingería. La madre de Louise le pagó a un fotógrafo para que fuera a su casa, y Louise posó en el sofá y parada bajo un roble y sentada en una silla de jardín de mimbre cercana a un arbusto de azalea. La ropa nueva y el fotógrafo la hicieron sentir que iba a un país distinto o como si se convirtiera en una ciudadana de uno nuevo. En el otoño consiguió un trabajo sin importancia, para tener algo que hacer.

También durante el otoño un joven abogado se afilió a la firma de su padre, él fue una noche a cenar, y comenzaron a verse. Él fue el primer hombre que no era de la familia en besarla desde aquella barbacoa cuando ella tenía dieciséis. Louise celebró Acción de Gracias no con arroz ni verduras ni camote confitado ni carne molida ni pastel de calabaza, sino dándole a Richard su virginidad que ella había guardado hasta el último momento de su existencia, ella se había embarcado en dársela desde hace trece meses antes, en ese martes de octubre cuando Carrie le había preparado esa taza de café negro y el huevo revuelto. Le escribió de eso a Carrie, quien respondió felizmente el mensaje. Ella también, a través de la mirada, la sonrisa y la insinuación, había intentado decírselo a su madre. Pero finalmente ella controló ese impulso, porque Richard se sentía culpable de haberle hecho el amor a la hija de su compañero y amigo. En el verano ellos se casaron. La boda fue grande, en una iglesia episcopal, y Carrie voló desde Boston para ser la madrina de honor. Sus padres se habían separado recientemente y ella se había ido a vivir con el músico y seguía siendo víctima de su malestar impredecible. Eso la venció en la noche anterior a la boda, por lo que Louise estuvo arriba con ella hasta pasadas las tres y despertó la mañana siguiente con tanto sueño que ella no quiso levantarse.

Richard era un delgado, alto y energético hombre con un metabolismo de sacapuntas. Louise lo alimentaba cada que él quería. Le gustaba la comida italiana y ella le preparaba recetas de su madre y lo veía comerse el spaghetti con salsa que ella solo había probado, y ravioles y lasaña, mientras ella comía antipasto con chianti. Él ganaba mucho dinero pero pidió prestado para comprar una casa cuyo jardín estaba al borde de un lago; tenía un muelle y un cobertizo para botes, y Richard le compró un coche y se fueron de vacaciones a México Canadá, Las Bahamas, y en el quinto año de su matrimonio fueron a Europa, y de acuerdo con su plan, concibieron un hijo en París. En el avión de vuelta, mientras ella miraba por la ventanilla viendo su país más allá del brillante mar, sintió que ese lugar esperaba por ella, con su casa cerca del lago, y sus padres, y sus buenos amigos quienes conducirían el bote y esquiarían en el agua; pensó en la acumulada calidez y el dinero de su matrimonio, y cómo adelgazando ella había comprado los placeres de la nación. Ella se sentía astuta, y reía para sí misma, y tomaba la mano de Richard.

Pero esos momentos de triunfo eran escasos. En pocos días volvió a la rutina de ocio con una sensación de certeza sobre sí misma que llegó sin siquiera pensarlo. Pero había momentos, con sus amigos, o con Richard, o sola en casa, en los que repentinamente era asaltada por el sentimiento de que había tomado el tren equivocado y había llegado a un lugar donde nadie la conocía, y donde no debía de estar. Seguido, en la cama con Richard, hablaba de cuando era gorda: “Yo fui quien empezó la amistad con Carrie, yo la elegí, yo inicié la conversación. Cuando entendí que era mi amiga entendí también otra cosa: la había elegido por la misma razón que había escogido a Joan y a Marjorie. Eran todas delgadas. Siempre pensaba en qué veían las demás personas cuando ellas me veían y yo no quería que vieran a dos gordas. Cuando estaba sola no me importaba ser gorda pero tuve que dejar la casa y no quise verme como en realidad era. Pero en casa no me importaba nada, excepto cuando tenía que comprar vestidos para salir y cuando Mamá me veía. Pero dejó de importarme cada que ella me veía. Y en la universidad me sentía bien con Carrie; no había ningún chico y no tenía ninguna otra amiga y entonces cuando no estaba con Carrie pensaba en ella, y yo intentaba ignorar a la otra gente que me rodeaba, trataba de hacer como si ellos no existieran. Por mucho tiempo yo pude hacer eso. Era raro, y me sentía como una espía.”

Si Richard se aburría por tanta repetición fingía no estar. Pero ella sabía que la historia le importaba muy poco a él. Pudo haberle contado de una enfermedad de la infancia, usando aparatos, o de su corazón roto a los dieciséis. Él no podía imaginarla siendo gorda. Ella se sentía como si estuviera intentando decirle a un amante extranjero sobre su vida en los Estados Unidos, y si solo pudiera ordenar las palabras él conocería y amaría todo en ella y se sentiría completa. Algunos de sus conocidos de su infancia eran sus amigos ahora, e incluso ellos no parecían recordarla cuando era gorda.

Su cuerpo comenzó a crecer de nuevo, y cuando ella se puso el vestido de maternidad por primera vez se estremeció de miedo. Richard no fumaba y le preguntaba, con voz de casi demanda, si lo dejaría durante su embarazo. Ella lo hizo. Odiaba cambiar los cigarros por las zanahorias y el apio, y en las reuniones con cocteles intentaba no comer nada, pero después del primer trago comía nueces y queso y galletas y dips. Siempre en esas fiestas Richard hablaba con sus amigos y ella rara vez hablaba con él hasta que regresaban a casa. Pero ahora cuando él le advirtió de la mesa de entremeses cruzó el cuarto y, sonriendo, la llevó de vuelta a su grupo. Su sonrisa y su mano sobre su brazo le decían que él estaba haciendo su torpe labor de esposo lo mejor que podía para ayudarla durante su momento de femenino misterio.

Ella ganó peso pero se convenció de que eso era solo por el bebé, y que se iría con el nacimiento. Pero tenía muy claro que estaba perdiendo su disciplina por la que había luchado tanto durante el último año con Carrie. Estaba hambrienta ahora como cuando estaba en la universidad, y comía entre comidas y después de la cena e intentaba comer solo zanahorias y apio, pero su odio hacia ellos crecía, y su deseo por comer dulces era tan grande como lo había sido desde hace mucho tiempo. En su casa comía pan y jamón y cuando compraba la despensa se encargaba de comprar barras de dulce y las comía mientras conducía a casa y ponía las envolturas en su bolso y luego en el bote de basura debajo del lavabo. Sus cachetes engordaron, la carne suelta debajo de su barbilla, sus brazos y piernas ensancharon, y su madre se preocupó. También Richard. Una noche, cuando llevó pay y leche a la habitación donde veían televisión, él le dijo: “Ya habías comido un pedazo. En la cena.”

Ella ni lo vio.

“Estás ganado peso. No todo es agua. Es algo que te engorda. Será verano. No cabrás en tu traje de baño.”

El pay era de cereza. Lo miró mientras lo cortaba con el tenedor; atravesó el pedazo y lo frotó con el líquido rojo del plato antes de levantarlo hasta su boca.

“Tú nunca sueles comer pay,” él dijo. “Yo solo digo que deberías considerarlo un poco. Va a ser muy duro para ti este verano.”

En su séptimo mes, con un deleite reminiscente de subir las escaleras del departamento de Richard antes de que ellos se hubiesen casado, ella volvió a su mundo de placeres secretos. Comenzó a esconder dulces en su cajón de la ropa interior. Los comía durante el día y en la noche mientras Richard dormía, y en el desayuno ella estaba distraída, esperando a que él se fuera.

Dio a luz a un niño, lo llevó a casa, y cuidó tanto de él como de sus propios apetitos. Durante ese tiempo de celibato, disfrutó de su cuerpo a través de la boca de su hijo; mientras él recibía pecho ella acariciaba su pequeña cabeza y espalda. Ella escondía dulces pero no se concedía otras indulgencias: ella volvió a fumar y siguió comiendo entre comidas, y en la cena ella comía lo mismo que Richard, y él la miraba fríamente, él se volvió petulante, y cuando llegó la fecha marcada del fin de su celibato lo dejaron pasar como si nada. Seguido en las tardes su madre la visitaba y la regañaba y Louise se sentaba a ver al bebé y no decía nada hasta que finalmente, para terminar, prometía comenzar la dieta. Cuando su madre y su padre iban a cenar, él la besaba y cargaba al bebé y su madre no decía nada sobre el cuerpo de Louise, y su voz se ponía rígida. En las tardes cuando regresaba del trabajo, Richard encontraba sucios un plato y un vaso en la mesa junto a la silla de su esposa como si detectara las huellas de infidelidad, y cada cena ellos peleaban.

“Mírate”, le decía. “Lasaña, por el amor de Dios. ¿Cuánta has comido? No es raro que no hayas perdido nada de peso. Estás engordando. Puedo verlo. Puedo sentirlo cuando te vas a la cama. Muy pronto vas a pesar más que yo y estaré durmiendo en un trampolín.”

“Ya no me tocas.”

“No quiero tocarte. ¿Por qué debería? ¿Acaso te has visto?”

“Eres muy cruel,” le dijo. “No sabía que pudieras ser tan cruel.”

Ella comía viéndolo. Él no quería verla. Mirando su plato, usaba el tenedor y el cuchillo como un hombre apresurado en una barra de desayunos.

“Te apuesto a que tú tampoco,” ella le dijo.

Esa noche mientras él dormía tomó un Milky Way del baño. Por un momento se quedó comiendo en la oscuridad, después prendió la luz. Se vio a sí misma masticando en el espejo; miró sus ojos y su cabello. Después se subió a la báscula y vio los números entre sus pies, ciento sesenta y dos, recordó cuando pesó ciento treinta y seis libras durante ocho días. Los recuerdos de esos ocho días eran agradables y divertidos, como si recordara la caza de huevos de pascua cuando tenía seis. Se bajó de la báscula y la empujó debajo del lavabo y no se paró en ella de nuevo.

En el verano se compró vestidos holgados y cuando Richard llevó a sus amigos en el bote ella no usó traje de baño o shorts; sus amigos le tiraban miradas maliciosas, y Richard no la volteó a ver. Ella se bajó del bote. Les dijo que quería estar con el bebé, y se sentó en el interior cargándolo hasta que escuchó que el bote se alejaba del muelle. Después llevó al bebé al jardín frontal y caminó con él bajo la sombra de los árboles y le habló sobre las urracas azules y los cenzontles y los cardenales que veía en las ramas. A veces se detenía y miraba el bote en el lago y a sus amigos esquiando detrás.

Todos los días Richard se quejaba, y debido a que su coraje no fomentaba en ella que cuidara su peso y su figura, se mantenía excluida de eso, y procuraba estar calmada dentro de las capas de piel y espíritu, y miraba el enojo de su esposo, su impotencia. Él verdaderamente creía que hablaban de su peso. Ella lo entendía mejor: sabía que debajo de su argumento estaba la pregunta de quién era Richard. Ella pensó en él sonriendo detrás del timón del bote, y lo imaginó hacía mucho tiempo cortejando a su delgada chica, la hija de su compañero y amigo. Pensó en Carrie diciéndole que olía el chocolate en la oscuridad y, después de eso, viéndola comer noche tras noche. Ella solo le sonreía a Richard, y provocaba su ira.

Louise ahora está enojada. Richard está parado en el centro de la sala, furioso por culpa de ella, y despierta al bebé. Debajo de la voz de Richard ella escucha el suave llanto, lo siente en su corazón, y calmadamente ella se levanta de su silla y sube las escaleras al cuarto del niño y lo toma de la cuna. Lo trae a la sala y se sienta sosteniéndolo sobre sus piernas, lo presiona suavemente contra los pliegues gordos de su cintura. Ahora Richard le está suplicando. Louise piensa tiernamente en cómo Carrie le preparaba en su cuarto carne asada y pescado, y cuando caminaba con ella durante las tardes. Se pregunta si Carrie aún tiene ese malestar. Tal vez sería buena idea que viniera de visita. El niño dormía ahora en los brazos de Louise.

“Te ayudaré,” decía Richard. “Comeré las mismas cosas que tú.”

Pero su cara no mostraba compasión ni determinación ni el amor que había visto en Carrie durante el que ella consideraba el peor año de su vida. No podía recordar nada sobre aquel año excepto el hambre, y las comidas en su cuarto. Estaba hambrienta ahora. Cuando puso al niño en su cama fue por una barra de dulce de su cuarto. Se la comió ahí, enfrente de Richard. Ese cuarto sería suyo pronto. Consideró las posibilidades: todos los cuartos y el jardín donde podía estar cuando ella quisiera. Sabía que él se iría pronto. Lo había visto en sus ojos todo el verano. Se paró, usó una mano para levantarse de la silla. Trajo al niño de la cuna, lo sintió contra sus grandes pechos, sentía que su cuerpo dormido tocaba su alma. Con una oleada de reivindicación y alivio ella lo sostuvo. Entonces le besó la frente y lo colocó en la cuna. Fue al cuarto y en la oscuridad tomó una barra de dulce de su cajón. Lentamente bajó las escaleras. Sabía que Richard estaría esperando pero sintió su partida tan felizmente que, cuando entró a la sala, desenvolviendo el dulce, se sorprendió de verlo parado ahí.

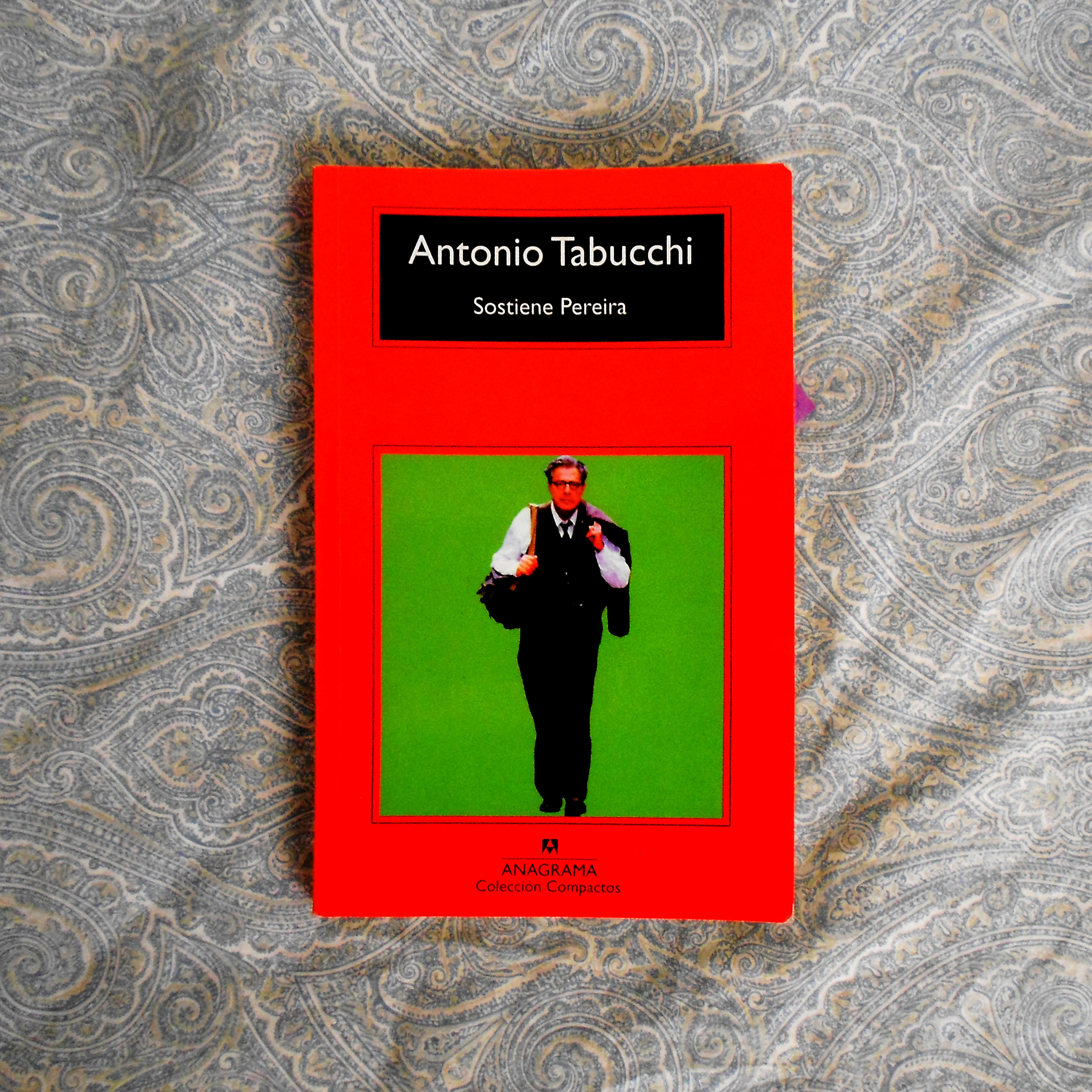

Hace semanas Cindy Hatch me dijo que quería leer este libro, de Antonio Tabucchi, así que lo conseguimos en la Librería Carlos Fuentes. Ella lo leyó y la vi llorar casi al finalizar las últimas páginas. Pocas semanas después, con más tiempo durante mis días, decidí leerlo solo para saber qué la había hecho llorar. ¿Por qué un libro resulta conmovedor hasta las lágrimas? ¿Qué elementos usa para causar ese efecto en el lector?

Hace semanas Cindy Hatch me dijo que quería leer este libro, de Antonio Tabucchi, así que lo conseguimos en la Librería Carlos Fuentes. Ella lo leyó y la vi llorar casi al finalizar las últimas páginas. Pocas semanas después, con más tiempo durante mis días, decidí leerlo solo para saber qué la había hecho llorar. ¿Por qué un libro resulta conmovedor hasta las lágrimas? ¿Qué elementos usa para causar ese efecto en el lector?